Bandscheibenvorfall: Symptome, Ursachen und effektive Behandlungsmöglichkeiten

Was ist ein Bandscheibenvorfall?

Definition und Grundlagen

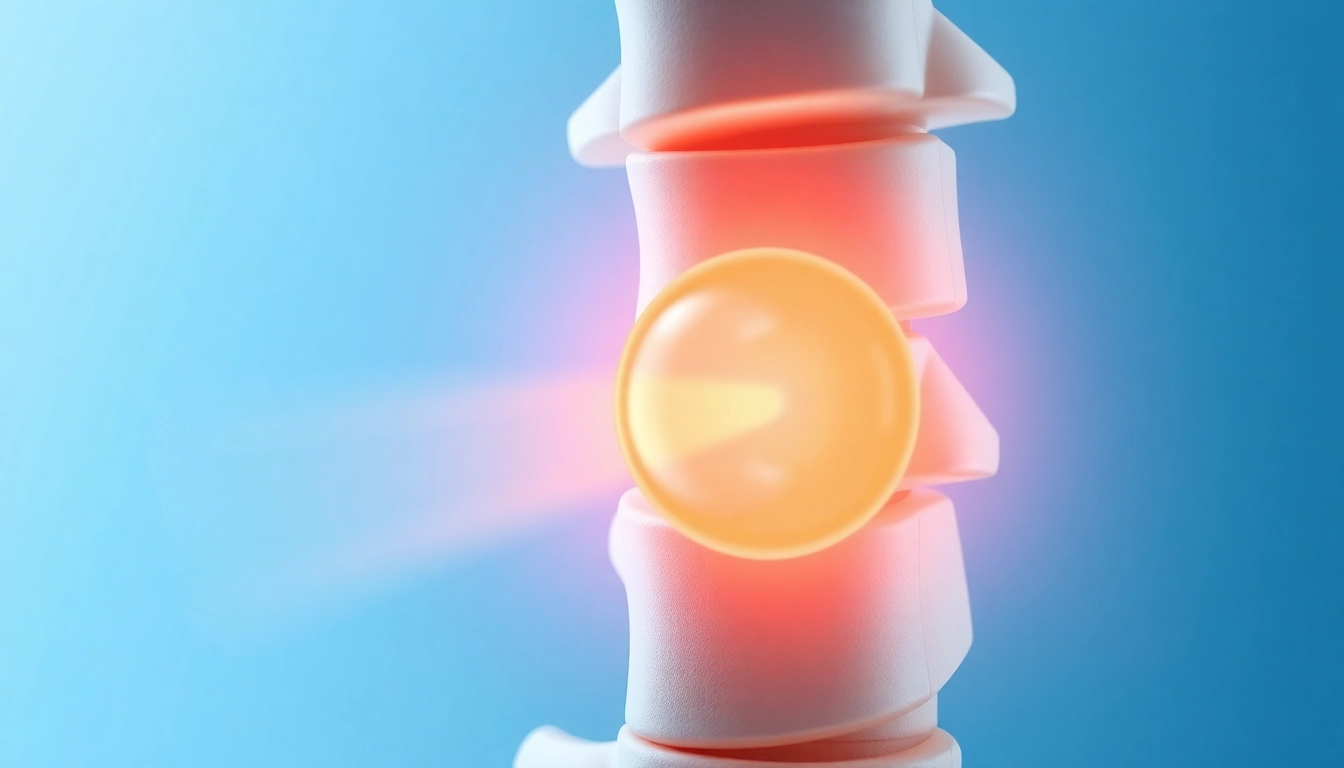

Der Bandscheibenvorfall, auch Diskushernie genannt, ist eine häufige Erkrankung der Wirbelsäule. Bei dieser Erkrankung kommt es zu einem Riss in der äußeren Schicht der Bandscheibe, was dazu führt, dass der innere gallertartige Kern nach außen oder in den Wirbelkanal tritt. Dies kann Druck auf die umgebenden Nerven ausüben, was zu Schmerzen und neurologischen Symptomen führen kann. Der Bandscheibenvorfall kann verschiedene Segmente der Wirbelsäule betreffen, am häufigsten jedoch die Lenden- und die Halswirbelsäule.

Anatomie der Bandscheiben

Die Bandscheiben sind stoßdämpfende Strukturen zwischen den Wirbelkörpern der Wirbelsäule. Jede Bandscheibe besteht aus zwei Hauptbestandteilen: einem inneren Gallertkern (Nucleus pulposus) und einer äußeren faserartigen Schicht (Anulus fibrosus). Der Gallertkern sorgt für Elastizität und Flexibilität, während der Anulus fibrosus Stabilität und Halt gibt. Diese Struktur ermöglicht es der Wirbelsäule, Bewegungen wie Beugen, Strecken und Drehen durchzuführen.

Häufige Ursachen für einen Bandscheibenvorfall

Ein Bandscheibenvorfall kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden. Zu den häufigsten Ursachen zählen:

- Alterung: Mit zunehmendem Alter verlieren die Bandscheiben an Elastizität und Festigkeit.

- Übergewicht: Übergewicht kann zusätzlichen Druck auf die Bandscheiben ausüben.

- Genetik: Eine familiäre Veranlagung kann das Risiko erhöhen.

- Überlastung: Häufige schwere körperliche Arbeiten oder unsachgemäße Hebetechniken können zu einem vorzeitigen Erschöpfungszustand führen.

Symptome des Bandscheibenvorfalls

Schmerzen und deren Ausstrahlung

Das häufigste Symptom eines Bandscheibenvorfalls sind starke Rückenschmerzen. Diese können akut und plötzlich auftreten, oft verbunden mit einem scharfen oder stechenden Gefühl im Rücken. Die Schmerzen strahlen häufig in die Arme oder Beine aus, abhängig von der Lokalisation des Bandscheibenvorfalls. Bei einem Lendenbandscheibenvorfall sind es typischerweise die Bein- und Fußschmerzen, während bei einem Halsbandscheibenvorfall der Schmerz in die Schultern und Arme ausstrahlen kann.

Täuschungserscheinungen und motorische Einschränkungen

Zusätzlich zu den Schmerzen können Patienten auch unter Taubheitsgefühlen oder Kribbeln in den betroffenen Extremitäten leiden. Diese Symptome entstehen durch den Druck auf die Nervenwurzeln. Bei schwerwiegenden Fällen kann es auch zu motorischen Einschränkungen kommen, wie beispielsweise Schwäche in den Beinen oder Händen, was die Bewegung und alltägliche Aktivitäten erheblich beeinträchtigen kann.

Wann sollte man einen Arzt aufsuchen?

Es ist wichtig, einen Arzt aufzusuchen, wenn Rückenschmerzen länger als ein paar Tage anhalten oder sich verschlimmern. Dringende medizinische Hilfe ist angezeigt, wenn zusätzlich Symptome wie Schwäche in den Beinen, Verlust der Blasen- oder Darmentkontrolle oder starke Schmerzen auftreten, die auf einen möglichen Bandscheibenvorfall hindeuten können.

Diagnose eines Bandscheibenvorfalls

Wichtige Untersuchungsmethoden

Die Diagnose eines Bandscheibenvorfalls erfolgt in der Regel durch eine Kombination aus klinischer Untersuchung und bildgebenden Verfahren. Der Arzt wird zunächst eine gründliche Anamnese durchführen und körperliche Tests zur Überprüfung der Reflexe, der Muskelkraft und der Sensibilität vornehmen. Basierend auf diesen Ergebnissen werden häufig zusätzliche Untersuchungen wie Röntgenaufnahmen oder MRT angeordnet.

Bildgebende Verfahren

Ein Magnetresonanztomographie (MRT) ist die bevorzugte Methode zur Diagnose eines Bandscheibenvorfalls, da sie umfassende Informationen über die Bandscheiben, Nerven und das umliegende Gewebe liefert. Alternativ können auch CT-Scans oder Röntgenaufnahmen eingesetzt werden, obwohl diese weniger detaillierte Informationen über Bandscheiben geben.

Physikalische Untersuchungen und Tests

Zusätzlich zur bildgebenden Diagnostik werden spezifische physikalische Tests angewendet, um die Ausbreitung der Symptome zu bewerten. Dazu gehören Tests wie das Anheben des gestreckten Beins, um die Nervensensibilität und -schmerzen zu beurteilen, sowie neurologische Untersuchungen zur Überprüfung der Reflexe.

Behandlungsmöglichkeiten für Bandscheibenvorfall

Nicht-operative Behandlungsmethoden

In den meisten Fällen wird zunächst eine konservative, nicht-operative Behandlung angewendet. Diese umfasst:

- Physiotherapie: Gezielte Übungen können helfen, die Muskulatur zu stärken und die Flexibilität zu erhöhen.

- Schmerzlindernde Medikamente: Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) oder andere Schmerzmittel können zur Linderung von Beschwerden eingesetzt werden.

- Injektionen: Kortisoninjektionen in den betroffenen Bereich können ebenfalls effektiv sein, um Entzündungen und Schmerzen zu reduzieren.

- Wärme- und Kältetherapie: Diese Methoden können bei der Schmerzlinderung hilfreich sein.

Operative Eingriffe und deren Notwendigkeit

Wenn die nicht-operative Behandlung nicht den gewünschten Erfolg bringt oder die Symptome sich verschlimmern, kann eine Operation in Betracht gezogen werden. Dabei wird in der Regel der Druck auf die Nerven durch Entfernung des vorgefallenen Gewebes (Diskektomie) oder durch eine Stabilisierung der Wirbelsäule (z.B. durch eine Spinalfusion) verringert. Die Entscheidung für eine Operation hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Schwere der Symptome und der individuellen Gesundheitsgeschichte des Patienten.

Rehabilitationsmaßnahmen und Prävention

Nach einer Operation ist eine Rehabilitation notwendig, um die Rückkehr zu normalen Aktivitäten zu fördern. Diese kann physiotherapeutische Maßnahmen, Ergotherapie sowie individuelle Trainingsprogramme umfassen. Darüber hinaus sind präventive Maßnahmen wichtig, um zukünftigen Bandscheibenvorfällen vorzubeugen. Dazu gehören regelmäßige Bewegung, das Erlernen geeigneter Hebetechniken und die Aufrechterhaltung eines gesunden Körpergewichts.

Lebensstiländerungen zur Unterstützung der Rückengesundheit

Ergonomische Anpassungen im Alltag

Eine ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie der Wohnumgebung ist essenziell, um Rückenproblemen vorzubeugen. Das beinhaltet die richtige Sitzhöhe am Schreibtisch, die Verwendung eines ergonomischen Stuhls und die Mitgestaltung von Arbeitsabläufen, die den Rücken nicht überlasten.

Sport und Bewegung zur Prävention

Regelmäßige körperliche Aktivität ist ein wichtiger Bestandteil der Vorbeugung von Bandscheibenvorfällen. Sportarten wie Schwimmen, Radfahren und gezielte Kräftigungsübungen für den Rücken können die Muskulatur stärken und die Flexibilität erhöhen. Sanfte Bewegungsformen wie Yoga oder Pilates fördern ebenfalls eine starke Rückenmuskulatur und eine bessere Körperhaltung.

Ernährung und ihre Bedeutung für die Rückengesundheit

Eine ausgewogene Ernährung kann erheblich zur Rückengesundheit beitragen. Eine ausreichende Zufuhr von Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralien und Proteinen ist notwendig für den Erhalt der Knochengesundheit und die Regeneration des Gewebes. Insbesondere Nahrungsmittel, die reich an Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien sind, können entzündungshemmend wirken und somit das Risiko von Schmerzen und Verletzungen reduzieren.